啵,的一声。

肥皂泡化成无数水滴,阳光下七彩的泡沫飞溅开来,自由自在。

这微不可察的一声,曾多次被Thierry De Pauw抓住——那是天才般的神机妙算在头脑中自由迸发。

他曾任巴黎第七大学(现巴黎西岱大学)数学教授,长期从事数学分析研究,对几何测度论领域做出了重要贡献。他的主要研究课题之一,是探究肥皂膜和肥皂泡的几何复杂性,尤其是在无限维空间中的几何复杂性。

不仅仅是他,普普通通的肥皂泡,早已引得好几代数学家竞折腰。

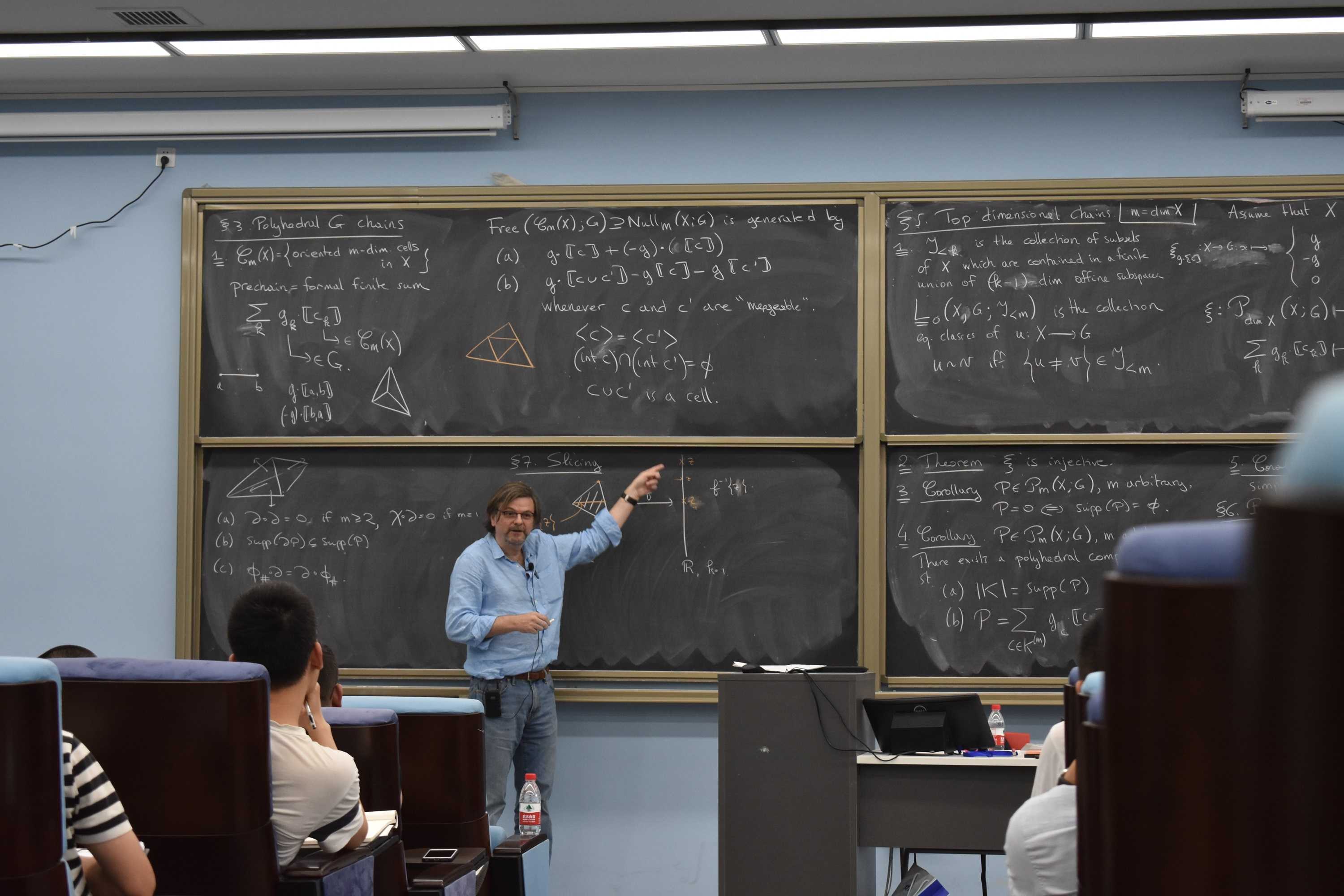

2024年初,Thierry De Pauw教授全职加入西湖大学理学院、理论科学研究院,任数学讲席教授,并组建几何测度论课题组。

Thierry De Pauw教授

一点历史:吹泡泡的数学家

吹泡泡,小时候都玩过的游戏。

一个泡泡长什么样?圆头圆脑,有一层七彩薄膜,吹弹可破,简单快乐。

科学家的视角则更复杂一些:这个球形的泡泡,装着一定量的空气。如果同等量的空气,但用一种别的形状来装,比如立方体,它的表面积会比泡泡的表面积要大。

换句话说,理想状态下的泡泡是表面积最小的构型。

只是,怎么用数学的方法去证明“最小”?如果两个泡泡粘在一起,它们之间会形成一个共享的界面,这个面与两个泡泡的曲面形成的夹角都是120度,怎么证明?以此类推,三个肥皂泡呢?再复杂一点,洗碗时簇拥在一起的成百上千个肥皂泡(bubble cluster),会有不一样吗?

“这是一个非常古老的命题。”De Pauw说。

有多古老呢?

Thierry De Pauw在比利时出生。同一片土地上,早他200年的同胞兼同僚——普拉托(Joseph Plateau),就已经在这个问题上颇有建树。中国科学院物理研究所研究员曹则贤,曾在其科普读物《物理学咬文嚼字》的“泡与沫”章节里讲过几个故事——

据说,热力学奠基人开尔文爵士(Lord Kelvin),1824年生人,60多岁了还在忙着吹泡泡,并猜测截角八面体堆积构型的总表面积最小,即所谓的开尔文猜想。

普拉托(Joseph Plateau)比开尔文爵士年长一些。他晚年视力不好,但仍指导侄子吹泡泡,以继续他的研究。他在古稀之年出版了一部关于泡泡研究的经典之作——《仅置于分子力之下的液体之静力学》,长达450页。

经过多年潜心研究,普拉托得出了关于泡泡及其合并构型的许多重要结论,统称为普拉托定理。这刺激了科学家对极小曲面的研究,他们奋斗了一代又一代,甚至不得不为此准备一门全新的学问:几何测度论。

开尔文猜想和普拉托定理并行百年,才开始走向不同的结局。

1993年,两位后辈数学家 Denis Weaire 和 Robert Phelan找到了表面积更小的构型,从而判定开尔文猜想不成立;但普拉托定理强大的生命力一直延续至今,De Pauw的研究仍以此为范式。

曹则贤这样描述普拉托定理:“这是一类看起来简单、直觉上明白其是对的、但是却非常难以证明的著名命题之一”。

“普拉托定理的提出是在19世纪,但直到上世纪六七十年代才有了对它的数学证明。” De Pauw说,他对于泡泡的数学研究,便从那个阶段开始接续。

1960年,数学家H. Federer和W.H. Fleming共同发表了一篇开创性论文,题为“Normal and Integral Currents”,为欧几里得空间和紧黎曼流形中的普拉托定理研究奠定了几十年的基础。然而,在数学家看来,许多有趣的内容并没有包含其中。

De Pauw的职业生涯起始于非绝对收敛的积分理论,这在某种程度上为他后续研究提供了灵感和启发。

他与合作者引入了一个全新理论,由此开辟了许多新的研究路径。“刚刚我们讨论了两个泡泡、三个泡泡和成百上千个泡泡的结构,那如果把这些泡泡放到四维空间呢?它们的构型会是怎样的?五维呢?更多的无限维度空间呢?”

De Pauw说的没错,这是一个古老而弥新的命题,有太多有趣的问题等待探究。

一点巧合:两本讲泡泡的书

Thierry De Pauw的小时候喜欢画画,在那种大开张的纸上,一个接一个编故事。

后来成为研究泡泡的数学家,似乎是随机事件的叠加。

先是碰到一个对胃口的数学老师。他开始对“如何证明一件显然是对的事为什么是对的”感兴趣,尤其是涉及几何图形的证明,仍旧是在大开张的纸上看图说话,只是换了一种语言,换了一种更缜密的思维方式。

1988年,中学生De Pauw参加了全国奥数竞赛,以“最优美的证明”获奖。颁奖仪式有点特殊,主办方准备了各式各样的奖品,请获奖者挨个上前挑选。轮到De Pauw挑选的时候,只剩下一本书躺在那里。

“看起来我没得挑。”他说,毫无疑问那是一本数学书。更具体一点的话,是关于肥皂泡和肥皂膜的数学书。

那是他与这个古老的数学命题初次见面。

“在此之前,我根本没想过,可以用数学语言去讨论吹泡泡这件事。”

“中学的数学课可不是这么学的。”

“大学的前几年也不学这些。”

“真的很难搞懂,也真的令人着迷。”

中学毕业后,De Pauw考上了天主教鲁汶大学。学校在布鲁塞尔城东南面,他成了家里第一个出远门的人、第一个上大学的人。妈妈以为,他将成为那种无所不能的工程师;他说自己学的是数学,没人知道学这个有什么用。

他勉强解释,也许能成为一个天文学家,解释宇宙是如何运转的。

前两年的大学课程忙碌而传统,直到第三年,班上来了一个“怪”老师 。

这是一堂选修课,老师迟到了,出现在教室门口的时候,仿佛刚从澡堂里出来,头发湿漉漉的。他并不着急讲课,而是抛出一个定理,让大家动笔证明,自己则在教室来回巡视,走走停停。

“这简直是最难的数学。”De Pauw心想。

这个想法只坚持到下课。因为“怪”老师说,关于今天这堂课的主题,可以去图书馆找一本书——一本关于肥皂泡的书,“天书”。

肥皂泡这个古老的数学命题,又一次出现了。

“瞧,这是第二个‘巧合’了。”De Pauw去了图书馆,借了这本书。“600多页,内容很难,对本科生来说,简直没法看。”

再没法看,他也看了,还喜欢上了。

到了要写毕业论文的大四,他不晓得哪里来的勇气,选了这本“可怕的大书”去找导师。碰壁了几次才知道,原来导师们也对此敬而远之,甚至那个引导他去图书馆找这本书的“怪”老师,也并不是这个领域的专家。“很美妙的数学,但我没办法指导你”,是最常见的回答。

其中一位导师答应了他,但有言在先:“我不研究这个,你既然喜欢,就尽管去试试。”

De Pauw高兴极了。时至今日,他仍然对这位导师抱以最深厚的感激。

论文写得无比艰难。

后来,导师找来一些钱,资助他四处游学,去见那些研究肥皂泡问题、能为他答疑解惑的科学家。

再后来的故事,就是Thierry De Pauw于1993年毕业于天主教鲁汶大学,获得数学学士学位;1998年获得博士学位后,他前往英国伦敦大学学院、美国莱斯大学和法国巴黎第十一大学(现巴黎萨克雷大学)接受博后训练;2002年,他回到母校天主教鲁汶大学,担任比利时法语区基础研究基金会研究员;2008年,他被比利时皇家科学院授予2004~2008年Jacques Deruyts数学分析奖,并在同年接受了巴黎第七大学(现巴黎西岱大学)的教授职位。

Thierry De Pauw(本人供图)

对待过程要“卷”,对待结果要“佛”。

De Pauw的学生时代是这么过来的,现在对自己的学生也同样如此要求:“赶快回家,拼命学习。”

简单粗暴,不近人情。

“做任何事都是这样,你要写诗,就得把语言学好,否则只能写出陈词滥调。”换成中国话来讲,工欲善其事,必先利其器。

话还没说完,后面那句听上去更残酷:“准备失败。”

“对失败极其包容,应该是数学家和其他人最大的区别。”De Pauw提供了一个解法,“如果一个问题搞不定,就先去搞定下一个,总比坐在角落里哭强一些。”

当年,出发上大学前,他的父亲曾和他说过类似的话:“你最好有两个兴趣。”

一点冒险:骨子里的“不安分”

今年2月初,中国龙年春节前夕,Thierry De Pauw全职加入西湖大学。

杭州,曾是他认识中国的第一站。2008年,他受邀来中国参加学术会议,地点就是杭州。那年,他从布鲁塞尔动身前往巴黎,接受那里的教授职位,中国只是一段不起眼的小插曲。

16年后,他选择杭州,继续“泡泡”的研究。

什么发生了变化?

“最重要的是时间。”De Pauw说,“有时间工作,有时间研究,有时间思考。我是搞科研的,这些才是我该做的事。”

西湖大学为教授们提供了充分的学术保障,其中最重要的就是时间——那些费时的、繁琐的行政工作、文书工作,都有专业的行政团队提供支持。

“听上去似乎没什么大不了的,但确实很不一样。”

De Pauw总是在和时间较劲。

14岁,中学要求文理分科,他有自己的想法。“我喜欢数学,也喜欢文学,我两样都要学。”整个学校都没碰到过这种情况,文理两科需要投入大量时间,不少课程安排还有冲突,一个孩子要怎么分身呢?

他偏要学,就像他非要写那篇“泡泡”论文。

他偏要学,就像他大学前两年偏要在数学之外兼修哲学。

时间,他总能想办法挤出来。

“幸运的是,中学老师答应了,我不知道他是怎么办到的。”De Pauw说,世界正在飞速发展,每个学生的个性、特长、需求也早已不尽相同,在一所新的学校、新的机构,适应这些变化要容易得多——没有陈规,没有标签,你可以成为你想成为的人。

这正是西湖大学吸引他的地方。

“成为新事物的一部分令人激动非常,但也必然会有一点点害怕和犹豫,但这就是创新不是吗?我更好奇接下来会发生什么。”De Pauw说。

接下来会发生什么?

在这个小而精的校园里,他将寻找更多对“泡泡”研究感兴趣的人。

找人,在西湖大学是最司空见惯、也是最容易做到的事。一道学术环,自西向东把生命科学学院、理学院、工学院串连起来,从微观层面的细胞、上天入海的工程,到黑箱里的AI算法,都能找到合作伙伴。他也打算组织国际化的学术会议,邀请不同研究方向的数学家共商创新大计。

“我大致草拟了六七个研究方向,它们指向不同的数学分支。”De Pauw掰着手指,“我不可能什么都懂,我所了解的只是科学当中极小极小的一部分,与不同学科背景、教育背景、文化背景的人合作非常重要,他们往往有很不同的想法。”

2023年,Thierry De Pauw在法国图卢兹的一场学术会议上与数学教授叶东(中)和葛宇新合影。

“数学的本质在于它的自由。”在Thierry De Pauw的个人主页上,他将数学天才格奥尔格·康托尔的这句话奉为圭臬。

他说,为什么要学数学?于我,是因为喜欢。

“开心的时候,不开心的时候,数学永远在那里陪着我。”

“人活一辈子,为什么不去尽情享受呢?”

尽情享受他的两种热爱——文学和数学,那都是极富想象力和创造力的,都是自由的。

就像中国作家冰心笔下的《肥皂泡》,应是写出了这位比利时数学家的心思:

“那一个个轻清脆丽的小球,像一串美丽的梦……是那么圆满,那么自由,那么透明,那么美丽。……目送着她们,我心里充满了快乐、骄傲与希望。”